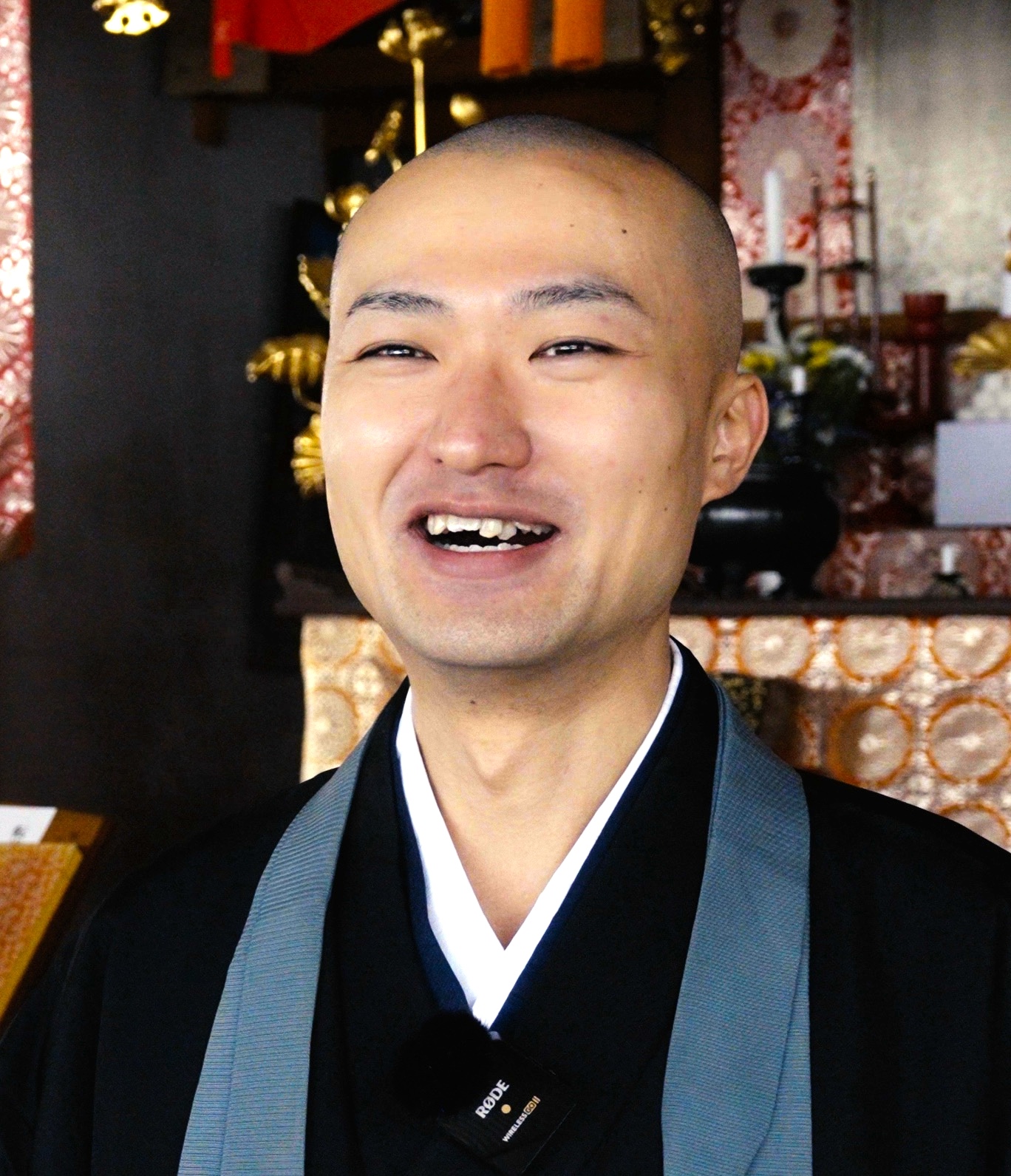

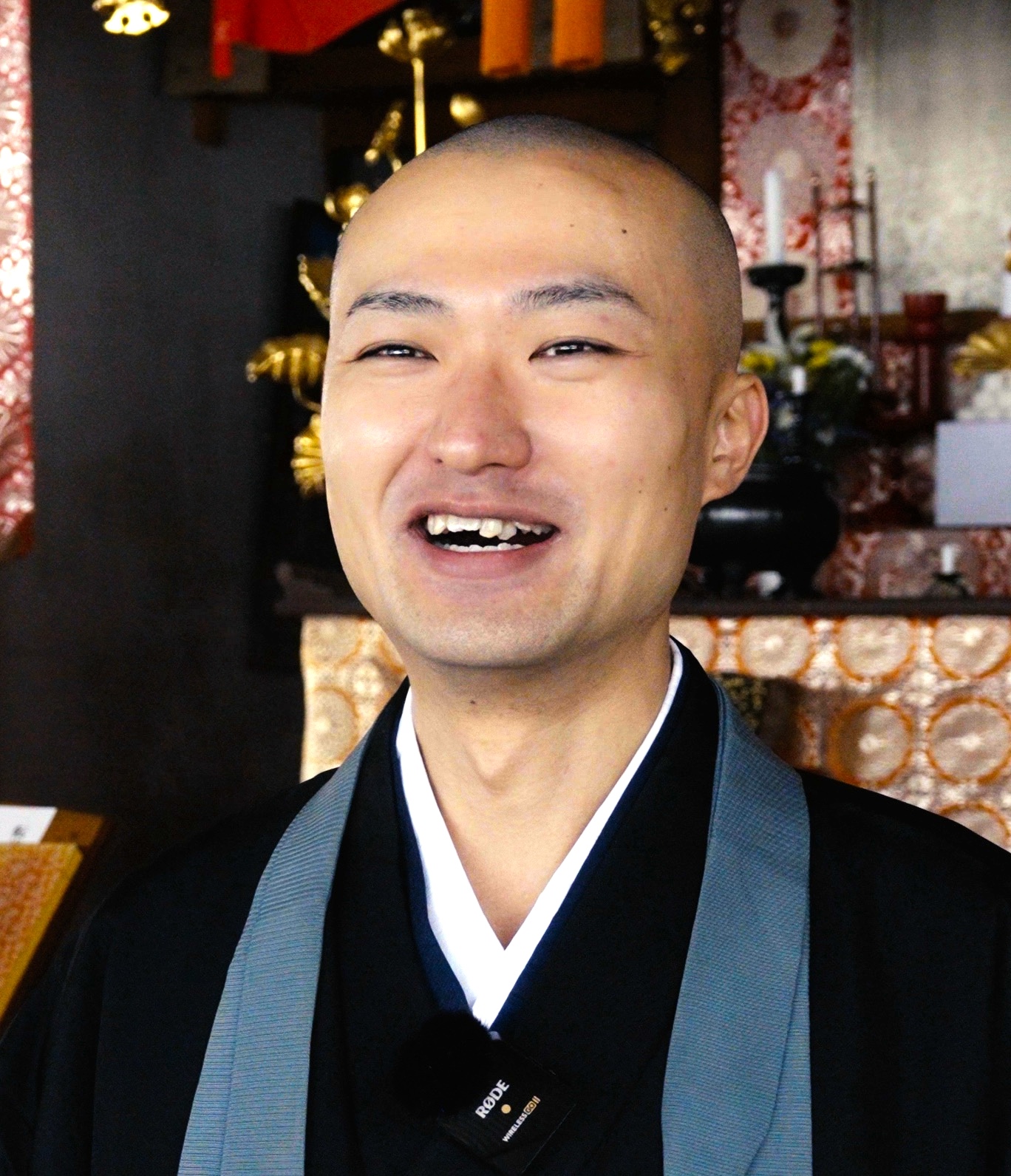

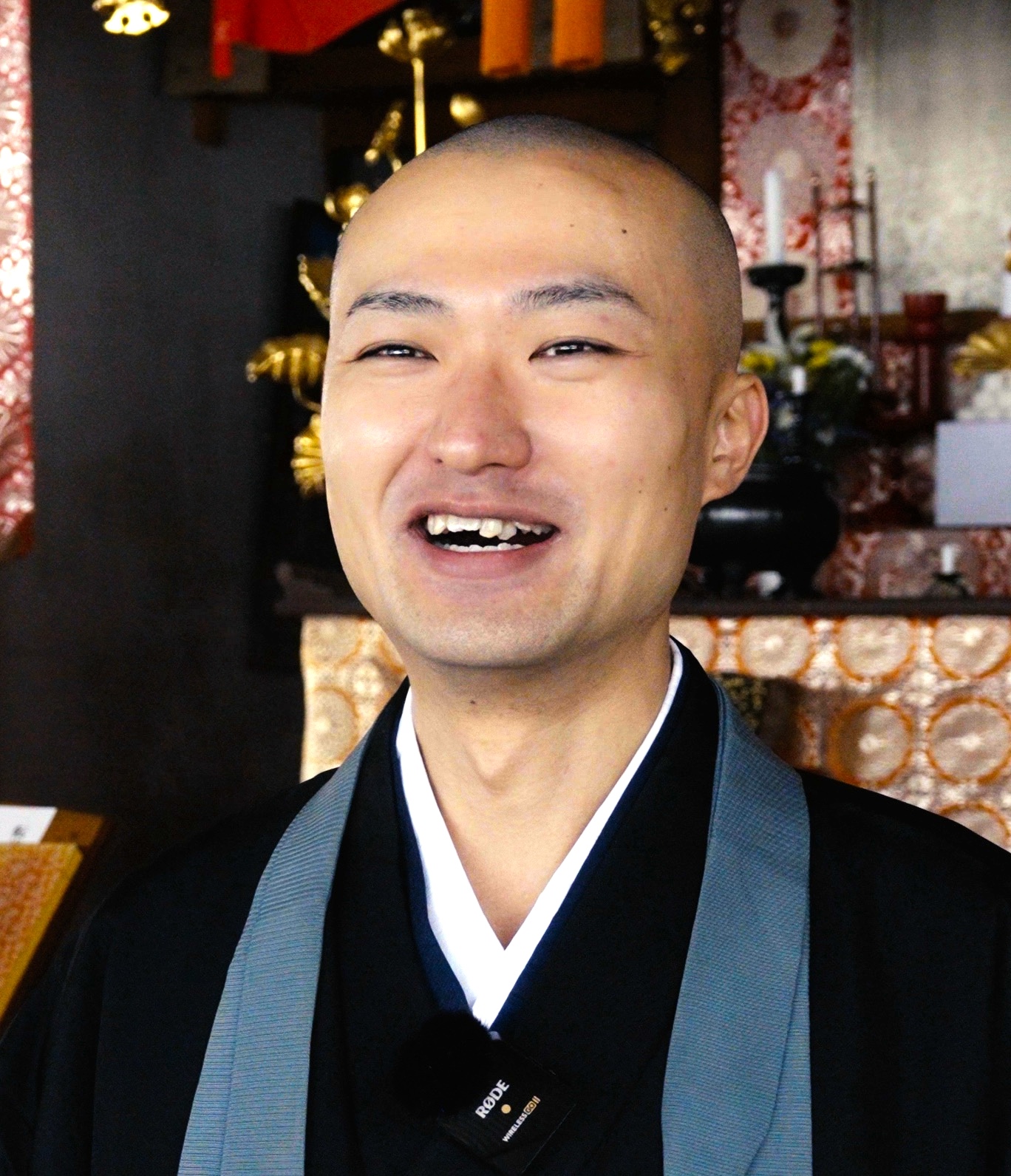

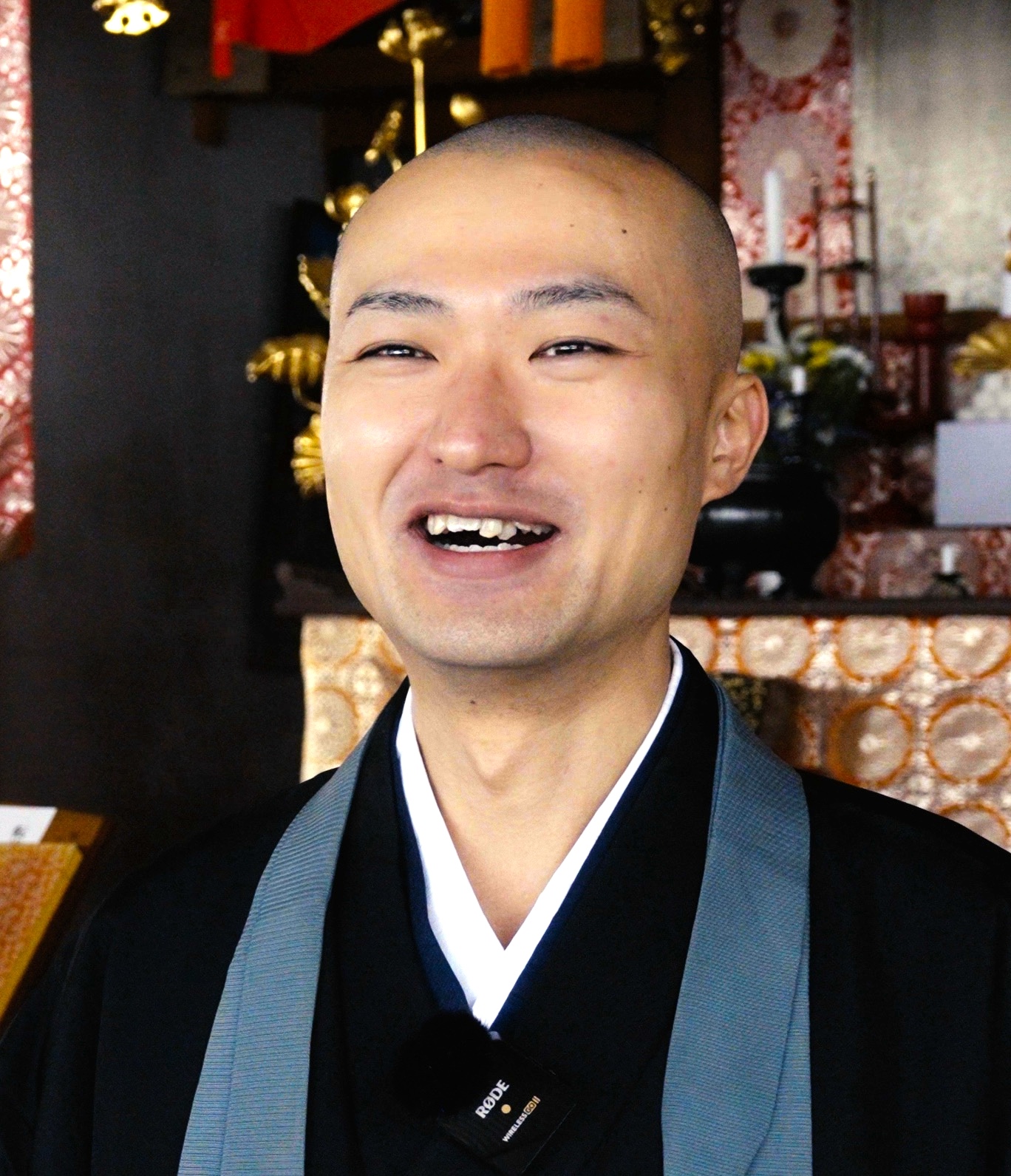

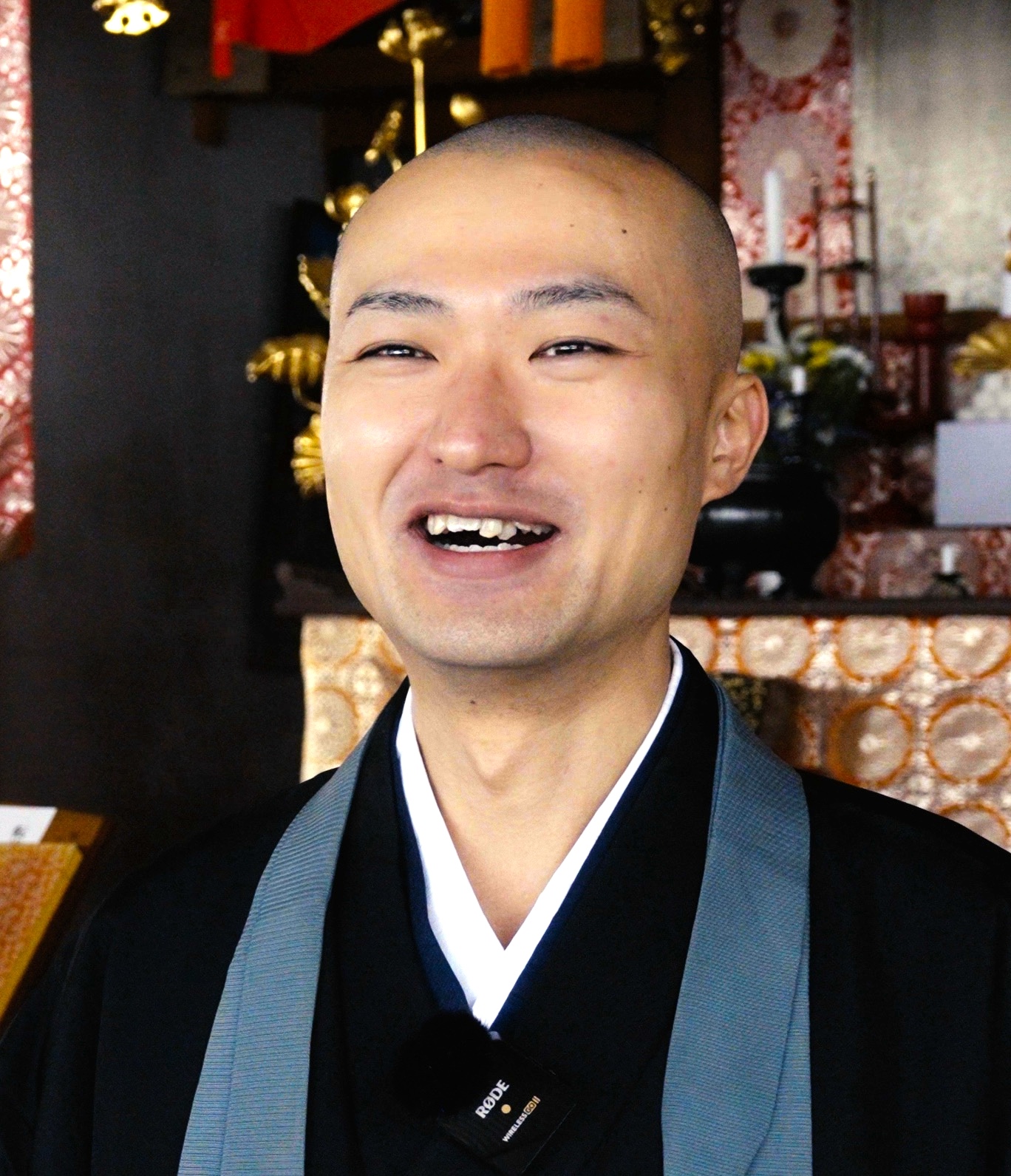

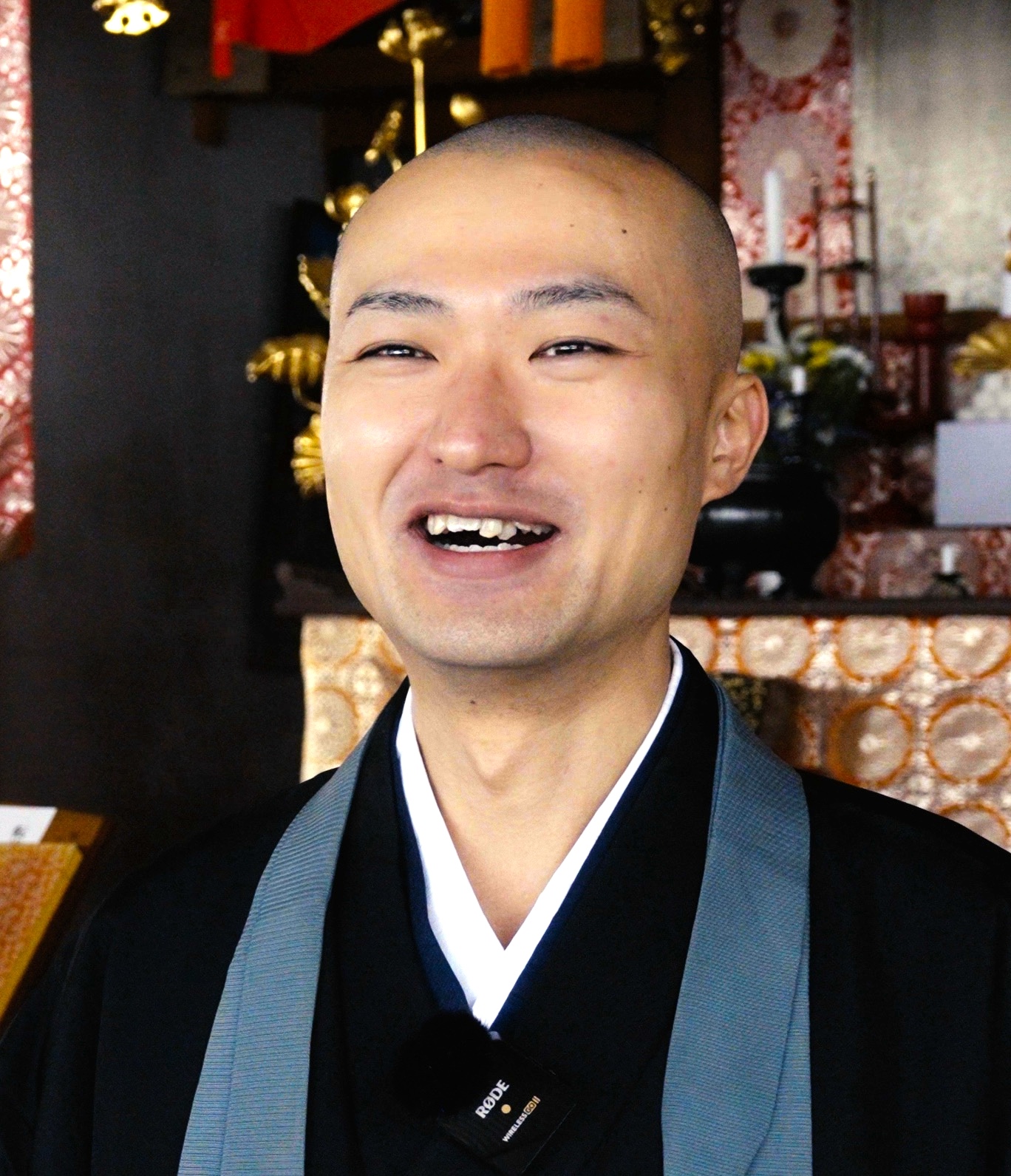

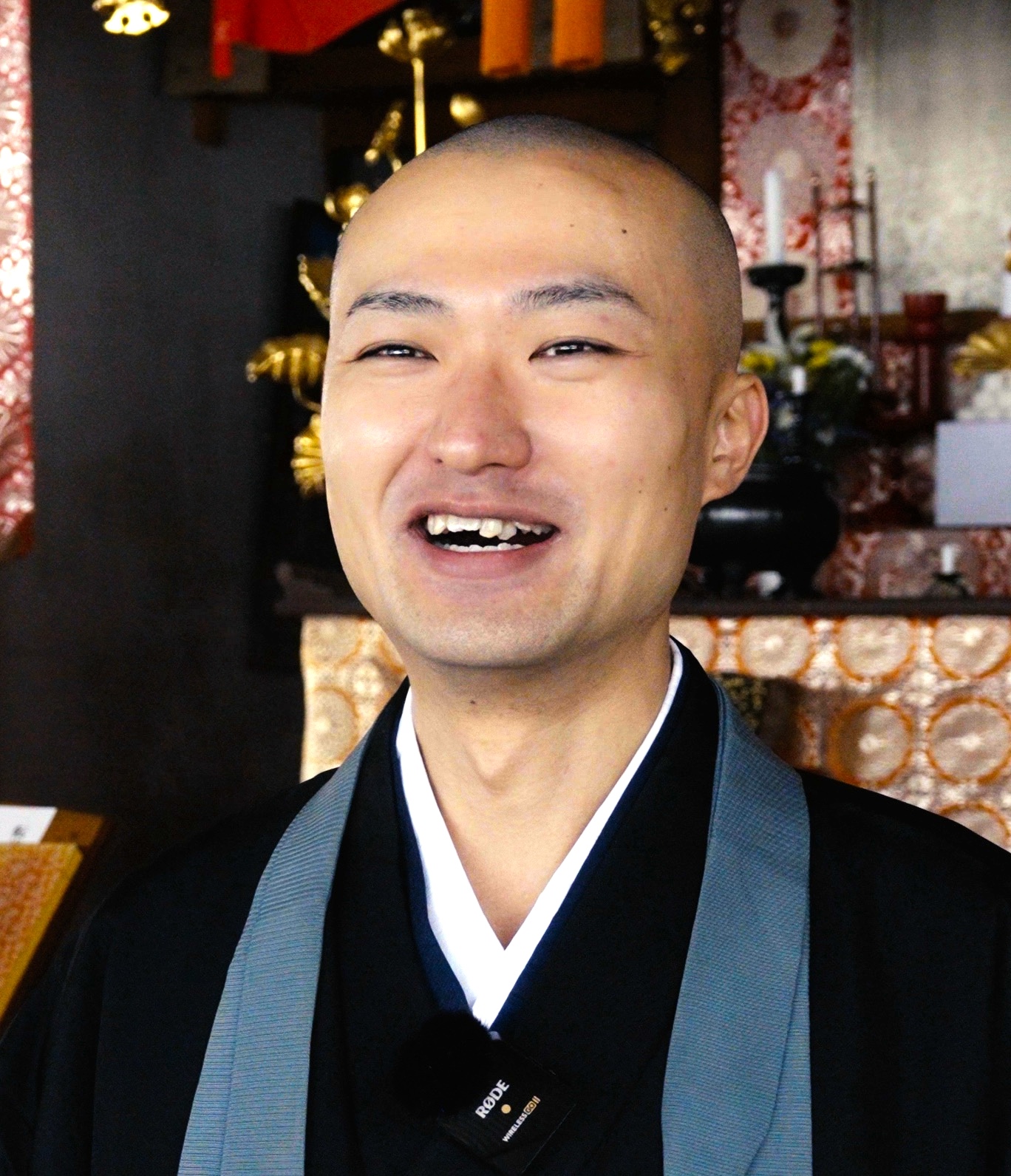

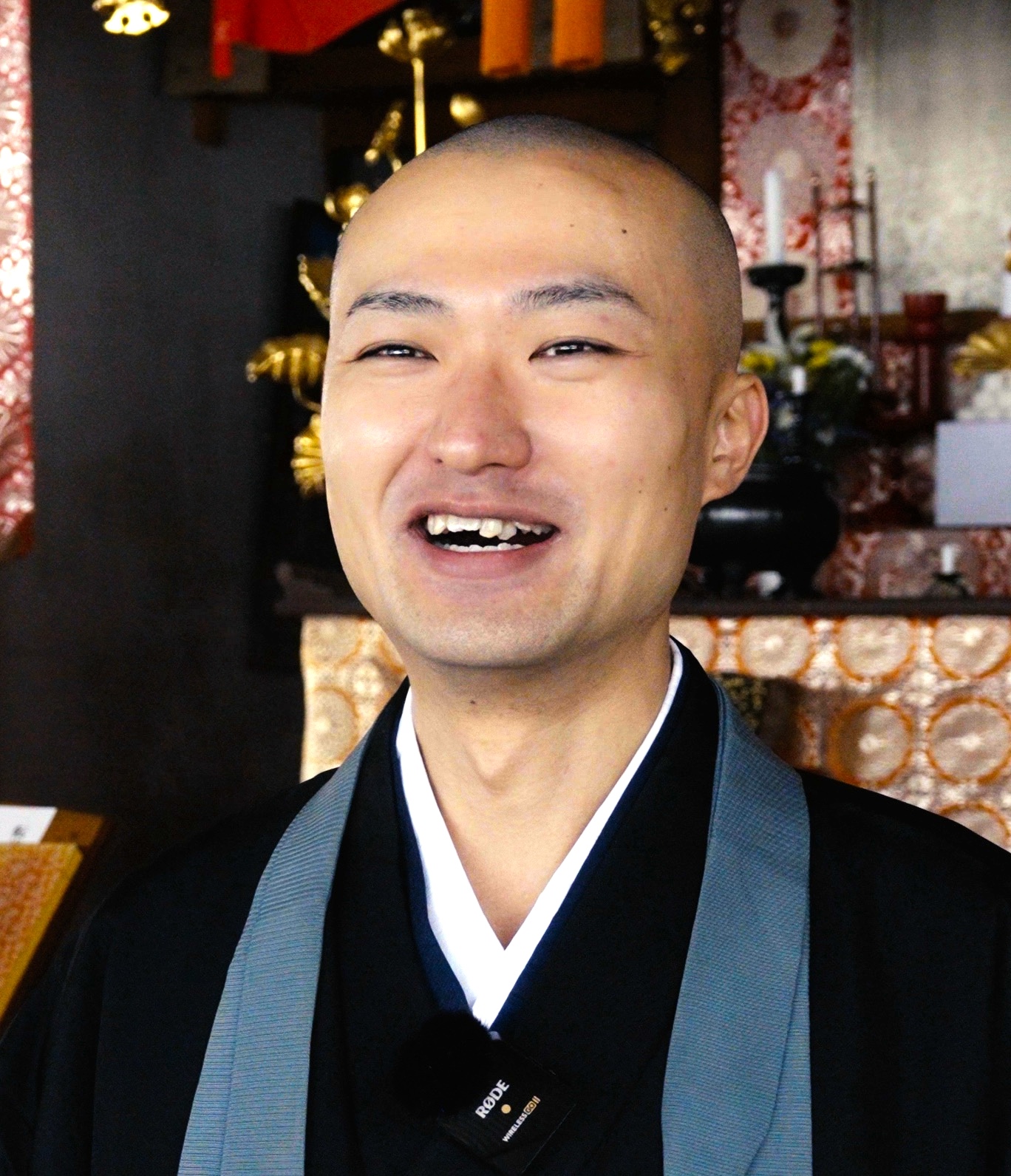

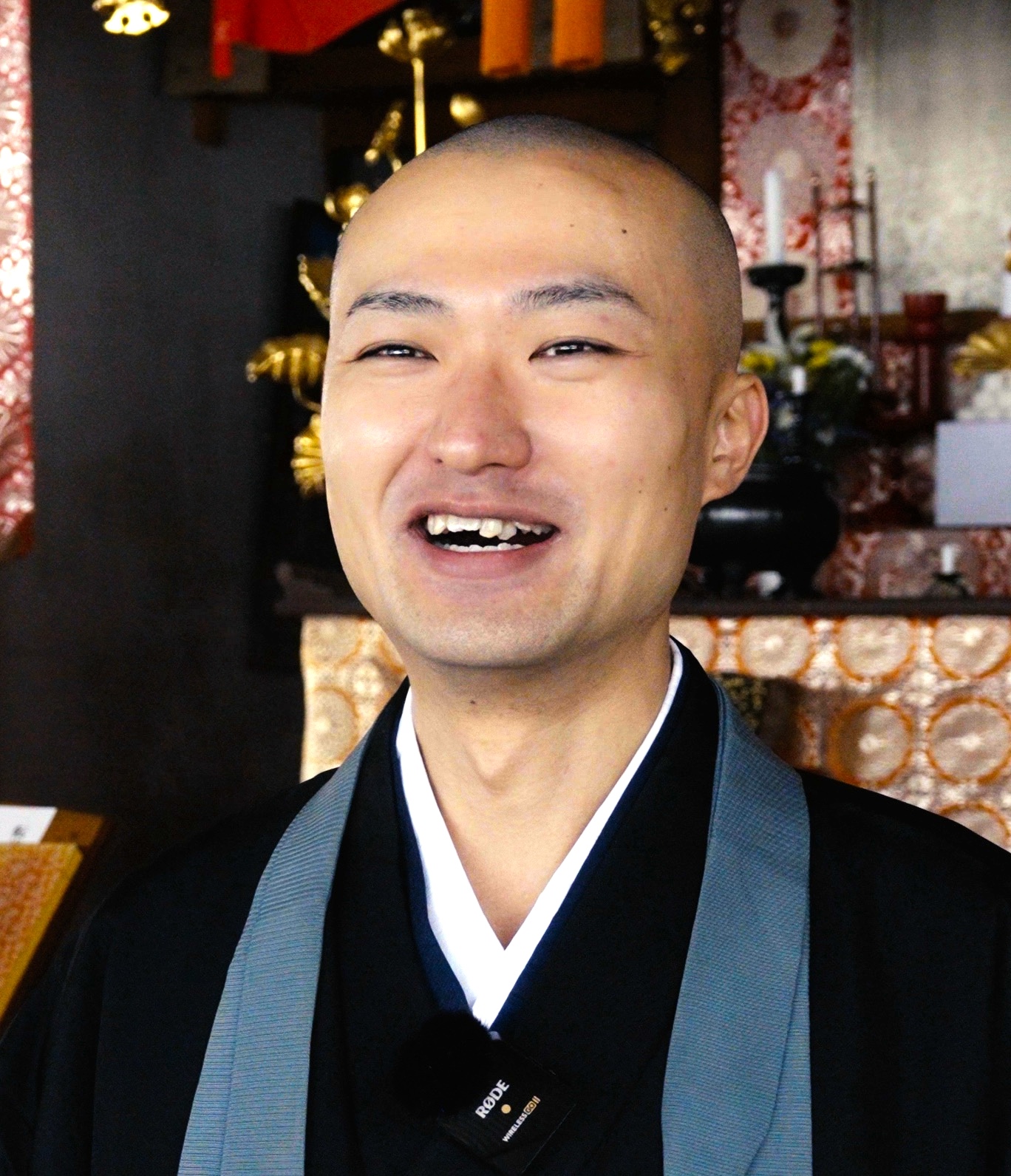

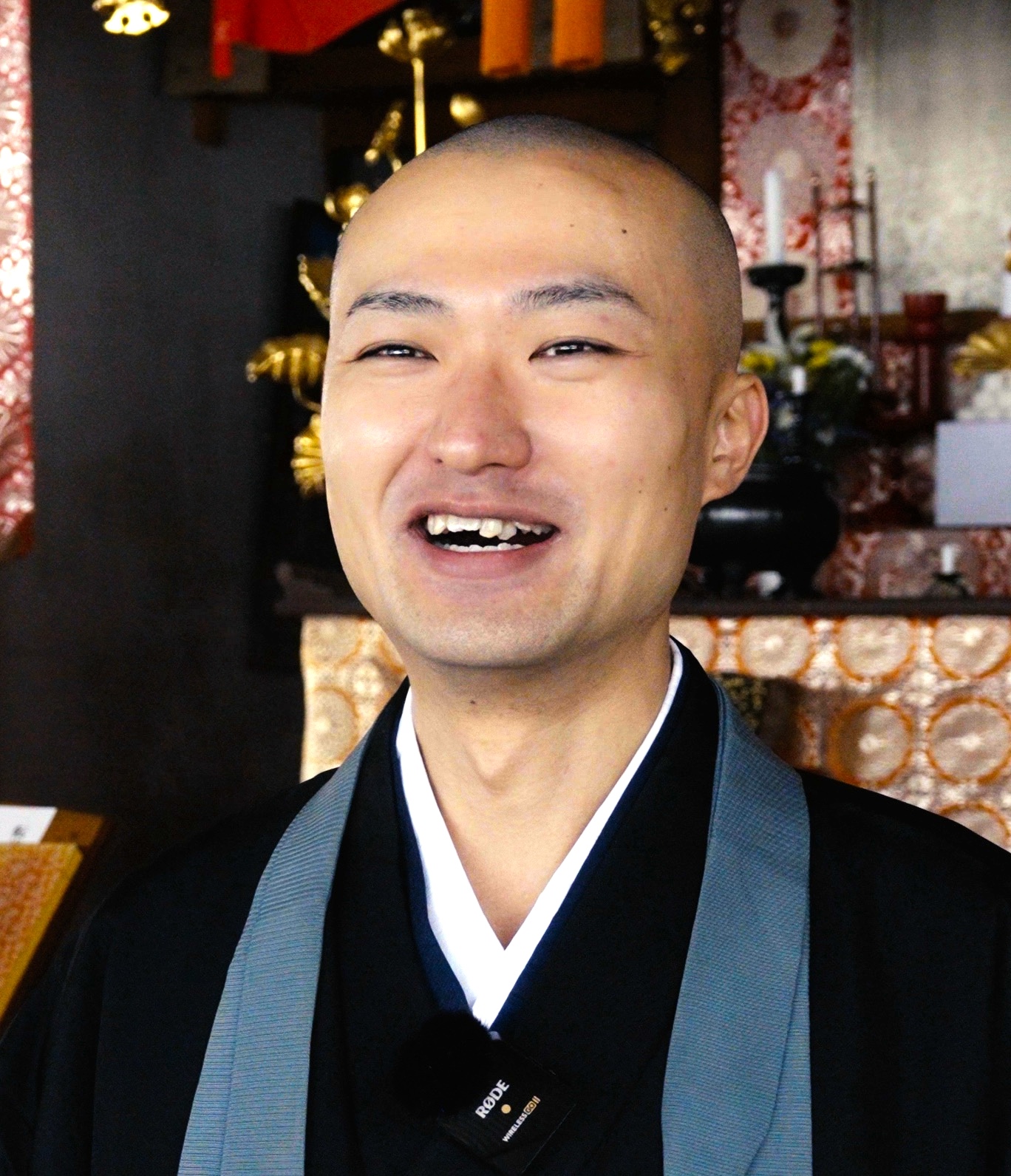

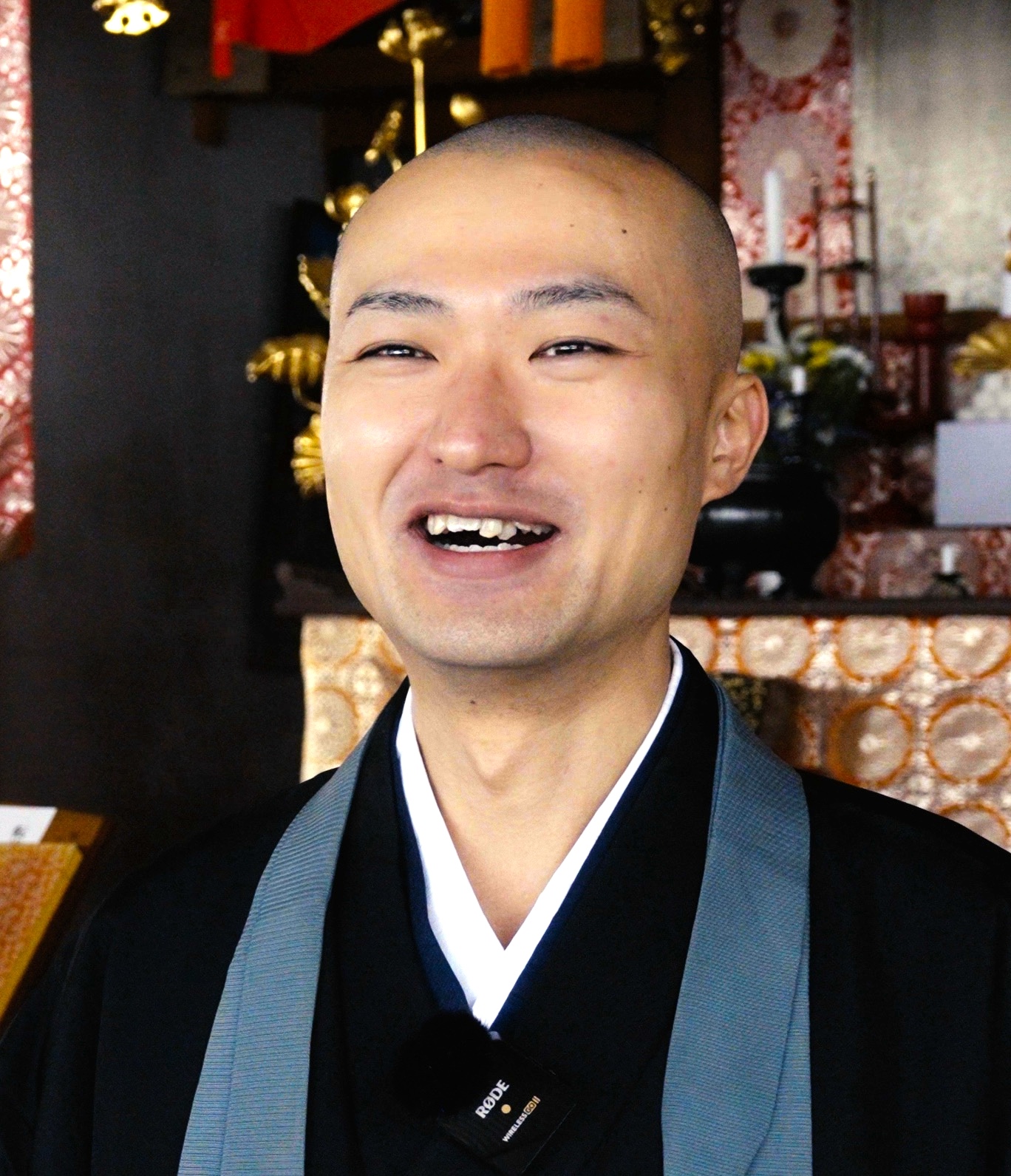

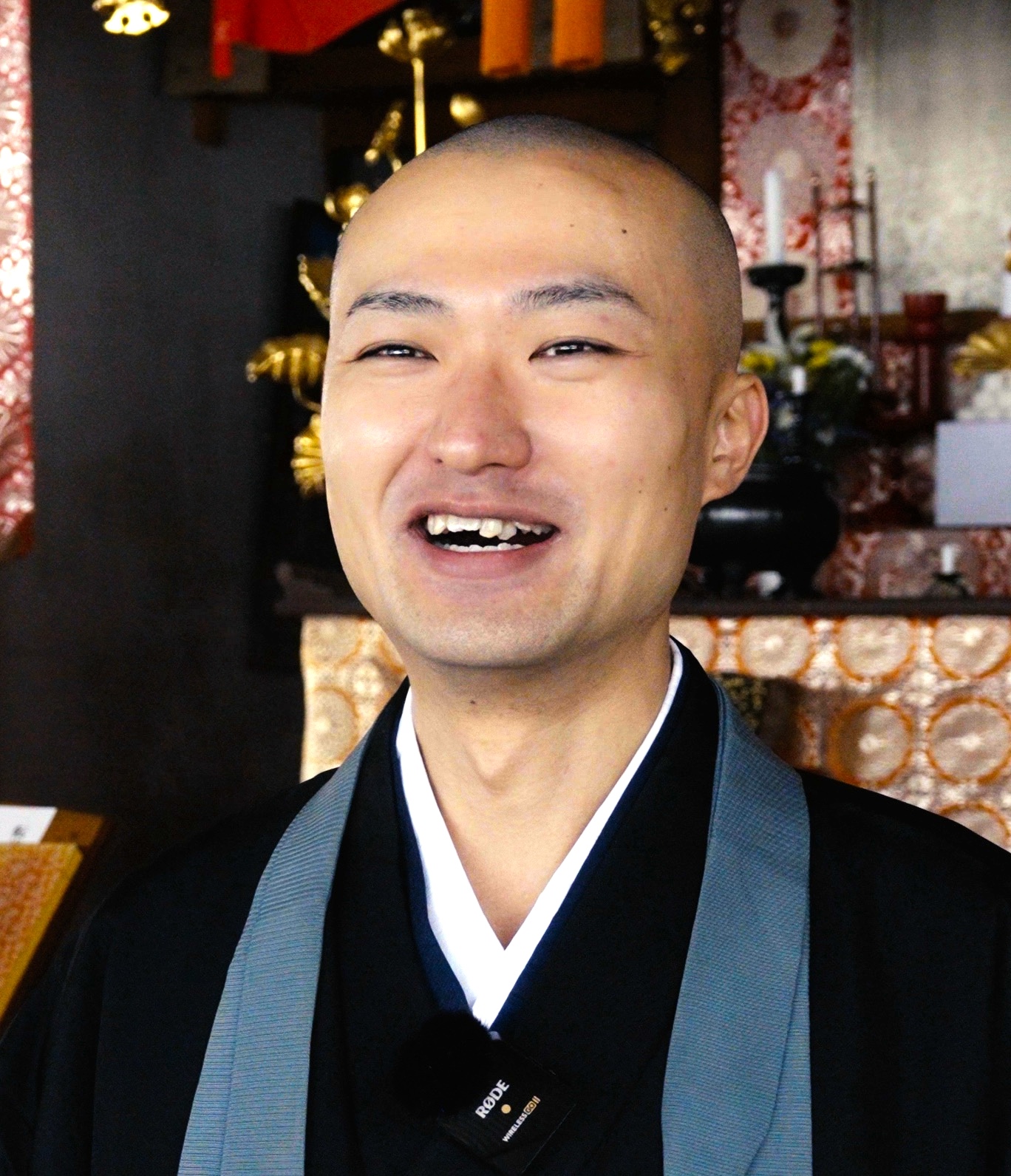

2021年より、新見市哲西町上神代にある光源寺(こうげんじ)の住職に就任された多飯皓成(おおいこうせい)さん。

大学在学中に休学をし、福井県の曹洞宗大本山永平寺で1年間の安居修行を終え、復学後大学を卒業し、地元へ帰ってこられたそうです。

生まれ育った場所の住職として、地域やお寺を守られている多飯さん。

地域の拠り所として寄り添えるお寺でありたいと、落ち着いた口調ながらも強い決意を感じる話をたくさん聞かせていただきました。

今回は、住職という世界観を知れる貴重な機会だったため、ついついボリューミーな記事になってしまいましたので、「前編」と「後編」の2本立てでお送りいたします。

それでは前編として、多飯さんが住職になったきっかけや、地域での活動などをご紹介していきます。

住職になったきっかけ

nami

nami

20代で住職を継がれたとのことなのですが、そのきっかけについて教えてください。

もともとこのお寺で生まれ育ち、小さな頃から手伝いをしていました。

一番は、大学在学中に休学をし曹洞宗大本山永平寺で修行したことで、住職を志すきっかけとなりました。

2017年3月に上山し、1年間の修行を終えて復学・卒業を機に新見市へ帰ってきて、2021年から住職を勤めさせていただいております。

多飯さん

多飯さん

nami

nami

大学在学中に、住職を志されて修行に行かれたんですね。

修行は大変で逃げ出す方もいると聞いたことがあるのですが、実際にはどんな修行をされたのですか?

「滝に打たれる」

はないですが、掃除や食事、身支度などの日常を一つ一つ丁寧に過ごすことが永平寺での修行でした。

修行は辛くて大変だなと弱きになることもありましたが、同じ時期に上山した修行僧たちがいたから頑張れたのかなと思います。

多飯さん

多飯さん

nami

nami

やはり修行は大変なものなんですね。

私たちも一つ一つの暮らしを丁寧に過ごすことで、曹洞宗の教えに触れることができそうです。

お父様であるお師匠さんの後を、皓成さんが継がれたということですが、やはりお父様の影響もあったのでしょうか。

そうですね。

お寺という環境で育ったからかもしれないですが、自分が僧侶の道を進むのに大きな影響はあったと思います。

私には兄がいるのですが、兄はお師匠さんが生まれた広島のお寺を、私は生まれ育ったこの光源寺を、それぞれ継がさせていただいています。

多飯さん

多飯さん

nami

nami

ご兄弟で、住職なんですね。

師弟で交流といいますか、一緒に法要など仕事をされることはありますか?

はい、あります。

各お寺で行事がある際には、お互いに行き来をしています。

お師匠さんには法要後に指導をいただいたり、兄弟子には法要の準備などの手伝いやアドバイスをいただいたり、いろんな面で助けてもらっています。

多飯さん

多飯さん

nami

nami

師弟関係でもありながら、ご家族で協力し合いながらされているんですね。

ちなみにお師匠さんは父親という立場でもあるのですが、親子という関係だからこその厳しさや、プライベートとの切り分けなど苦労した事などありましたか?

厳しいと思ったことはないです。

細かいところによく気づいてくれるので、とても助かっています。まだわからないこともあり、聞くとなんでも答えてくれるので、ありがたい存在です。

高校生の頃まで、着物の着方が覚えられず、法要のギリギリまで忙しい中着せてもらったりと、世話をよく焼いてもらったなって、自分が親になって改めて感じています。

もう慣れましたが、仕事では”お師匠さん”、プライベートでは”おやじ”と使い分けて呼んでいます。

多飯さん

多飯さん

nami

nami

皓成さんにとって、お父様であるお師匠さんはとても大きな存在なんですね。

家族といえども、しっかりと仕事とプライベートが切り分けられていてすごいです。私なら私情がどうしても入ってしまいそうです…

宗派「曹洞宗」について

nami

nami

ここで少し、宗派について教えていただきたいのですが、こちらの光源寺は”曹洞宗”とのことですが、どんな宗派なのでしょうか?

曹洞宗の宗旨は坐禅をすることです。

永平寺の先代の住職の宮崎奕保禅師猊下は、「坐禅をしているときは仏さまになっているとき、仏さまの真似をして正しい行いをしているときは自分も仏さまになっている。そうでないときはただの凡夫になっている。」といつも言われていました。

この言葉が曹洞宗の教えをよく表していると思います。

本山は福井県の永平寺と横浜の鶴見の總持寺にあり、800年前に道元禅師が永平寺を開かれました。

多飯さん

多飯さん

nami

nami

私の家も曹洞宗なので、教えを知ることができて勉強になりました。

ちなみに、新見は曹洞宗が多いと聞いたのですが、何か理由はあるのですか?

江戸時代の城主(藩主)が帰依した宗派のお寺が、その地域で多くなることがありますが、新見地域においても同様かは不明です。

もしかしたら、新見でもそのようにして曹洞宗のお寺が広がったのかもしれません。

多飯さん

多飯さん

nami

nami

宗派の広がりは、そういった理由があるんですね!

地域に根付いた活動

nami

nami

お寺といえば、地域に根付いた存在だと思うのですが、どんな活動をされているのですか?

年に何回かこの光源寺で法要があり、檀家さんがお参りくださって一緒に法要を務めさせていただいています。

また、近くの市岡の阿弥陀堂で7月の末ごろに虫送りの祈祷をして五穀豊穣を祈念する法要や、平古屋地区で愛宕山という火坊の神様の祈祷も務めさせていただいています。

他にも、お檀家さんと本堂の清掃や境内の草刈り、裏の位牌堂の掃除も行っています。

多飯さん

多飯さん

nami

nami

檀家さんを含め、様々なシーンで地域との関わりは多いんですね。

そうですね。

自分が小さな頃からお参りの手伝いをしていたのですが、その頃から皆さんにはいろんな面でよくしていただいていています。自分の子供のようにとよく仰っていただいて、お檀家さんと一緒にこのお寺で育ってきた感じです。

多飯さん

多飯さん

nami

nami

地域で子供を育てるというのに似ていますね。

先日、涅槃会(ねはんえ)の法要に参加させていただいたのですが、涅槃会は年に一度の行事ですか?

また、その後に開催された坐禅会は、どのような形で、どんな方が参加されるのですか?

涅槃会は、お釈迦様が亡くなられた2月15日に近い日で、年に一度務めさせてもらっています。

坐禅会は、お檀家さんが参加していただいており、不定期で開催しています。

2025年度からは、兄のお寺を見習って月に一度のペースで開催していけたらと思っていますので、どんな方でも気軽に参加してもらえたらいいですね。

多飯さん

多飯さん

nami

nami

いろんな方がお寺を出入りすると賑やかでいいですね。

今回、初めて坐禅や写経を体験させていただいたのですが、坐禅で無心になるって難しかったです…

坐禅は無心になろうと頑張ることではなく、浮かんでくる考えに執着せず、ただ坐ることが大切です。

私自身も坐禅中にさまざまな考えが浮かぶことはありますが、それを深く追いかけず、流れるままにしておきます。

多飯さん

多飯さん

nami

nami

なるほど!

無心にならなくてはと考えながら、正しい姿勢を保つのが大変だったので、自分の姿を見直すなど、座ることに意識を向ければいいのですね。

ちなみに坐禅をする意味?みたいなものはあるのですか?

坐禅は何かを得るための手段ではなく、それ自体が仏の姿であると考えます。

つまり、坐禅の目的は『悟るため』ではなく、ただ坐ることそのものに価値があるのです。

お釈迦様も『見返りを求めないことが大切』と説かれています。

姿勢を整え、呼吸を調え、ただ坐る。その積み重ねが、やがて心のあり方にも影響を与えていくのだと思います。

多飯さん

多飯さん

nami

nami

坐禅を組む環境はなかなか身近になかったので、とても良い経験をさせていただきました。

初めは難しく思いましたが、慣れてくると自分と向き合ういい時間になりそうです。

子供達にも体験してほしい日本の素敵な文化の一つですね。

椅子坐禅の様子

初めて触れる「お寺」「住職という特殊な職業」について、たくさん聞かせていただきました。

忙しい現代人こそ、坐禅を通してあえて自分と向き合う時間を作ることが必要な気がしました。

昔からある日本の文化”仏教”。

大袈裟かもしれませんが、日本の精神など、いろんな学びができそうです!

それでは、次回の後編では”住職としての思い”や”地域との繋がり”について紹介していきます。